北京中医薬大学博士課程 崔衣林

東京にあるタワーホール船堀にて《第9回日本中医学会学術総会》が今年も盛大に開催されました。去年初めて参加した日本中医学会では、戴昭宇会頭のご厚意で発言する機会をいただき、それをきっかけに石川先生のご指導のもと「留学生便り」を連載することになりました。今年は光栄なことに、発表1つと通訳4 つを担当させていただきました。そして何より、平馬会長、瀬尾事務局長より第9回にて初めての《留学生演題》と《奨学金制度》まで設けてくださいました。心より感謝申し上げます。今回は私が発表した《傷寒論の一両に対する日中研究の比較》について簡単にご紹介させていただきます。

|

| 学術総会での発表風景 |

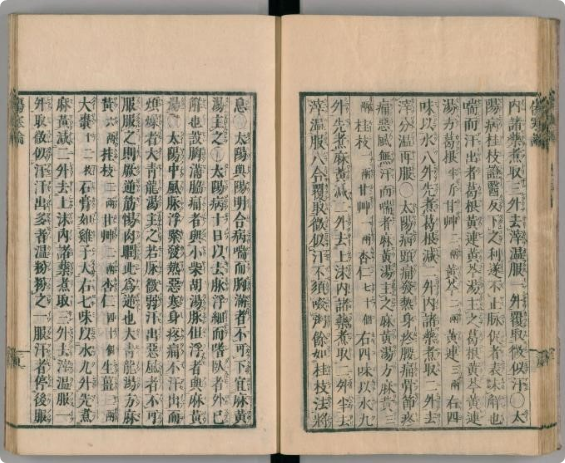

中医学や東洋医学を専門とされる方なら誰もがご存じの傷寒論。これは張仲景が1800年前に当時の医学を総括したものです。特徴としましては、第一に、理論と臨床を結合させ、弁証論治を確立させたものです。第二に、歴代の中医医家は皆《傷寒雑病論》を重視しました。第三に、《傷寒雑病論》を学ぶことは弁証論治の原則のトレーニングであります。第四に、《傷寒雑病論》は中医学の魂であります。(劉渡舟教授)。第五に、日本の傷寒論研究は中国においても高い評価を得ており、特に腹診は日本独自のもので、近年中国でも腹診の研究が盛んに行われております。

そこで、傷寒論を見ていきますと、両という単位が出てきます。例えば、麻黄湯では「麻黄三両、桂枝二両、甘草一両、杏仁七十個」と記載があります。現在、中国一般市民の中でも、両の単位は用いられ、1両50gとしております。その量で計算しますと:麻黄150g、桂枝100g、甘草50g、杏仁22gと非常に量が多くなってしまいます。張仲景の時代の国家が定めた基準は一両13.8gでしたので、麻黄41.4g、桂枝27.6g、甘草13.8g、杏仁22gとなり、この量もやはり多すぎます。では、実際どのように計算すればよいのでしょうか? この問題について、歴代の多くの研究者が色んな意見も述べているものの、1800年もの間、まとまった研究はなされていません。各時代、中国と日本でも見解が異なります。そこで、両国の歴代研究を比較し、正確な数値を求めました。

|

| 傷寒論での「両」の記載 |

中国での研究は「喪失期、混乱初期、混乱中期、混乱後期」に分けられます。梁代唐代は伝統継承が途絶え漢代の秤を失った喪失期。宋代は多くの秤が出現した混乱初期。明・清代は医家により一両は1.4g~22.4gと異なる結果を出した混乱中期。文献、実際測定、臨床など多方向から分析し、一両は13.8gであると結論出した混乱後期となります。

日本での研究は「模倣、消化、独創、回顧」に分けられます。遣隋使・遣唐使などにより中国医学が直接入った模倣段階。後世派・古方派などの各流派が中国医学を元にそれぞれ異なる意見を述べた消化段階。鎖国後、考証派により一両は1gであると中国と全く異なる結論をした独創段階。歴代の文献を見直し、実験や実物の測定などにより一両は14gであると結論した回顧段階となります。

◆両国を比較した結果:

①模倣段階では違いがなかった。

②消化段階では誤解や誤差が出てきた。

③独創段階では結果が全く異なった。

④回顧段階では再び両国の研究結果が一致した。

したがって、1両が14gであるという結果は両国の1800年間の研究結果だと言えます。中国や日本の両国において一両は14gであると同等の結果が出ましたが、両国の臨床ではそのような量を用いません。一両を14gで計算すると麻黄湯では麻黄41.4g、桂枝27.6g、甘草13.8g、杏仁22gとなり、中国常用量の4倍、日本常用量の6.5倍に値します。以下、張仲景が多量に用いた理由を分析しました。

①西洋医学のない時代に、西洋医学同等の速攻性が求められた。

②多量を用いる際、きめ細かな臨床観察を行い、副作用の出現を防止した。

③病状や体質を考慮し、薬量を徐々に増やし効果を求めた。

④茯苓3.5g~111.3g、石膏3.5g~222gなど、広範囲の薬量を中薬の特性や弁証によって調整を行える知識と臨床経験を備えていた。

以上により一両の正確な量を求めることで、張仲景の優れた臨床力を証明することができました。同時に臨床力を向上させるため、臨床と薬量の密接に結合させられるよう、今後の課題ができました。日本において、生薬を自由に組み合わせたり、多量に用いたりすることは免許制度や経済事情、リスク管理など難しいところが多くありますが、この状況下で、どのように張仲景に学び臨床力を高めるか更なる研究が必要になります。

来年、当学会学術大会は、記念すべき第10回を迎えます。来年には、より大きな成果が得れるよう、この1年努力していきたいと思います。